弊社は毎年ヤマトシロアリのハネアリが群飛する4月〜5月にかけて「ハネアリ群飛調査」と称して、群飛のタイミングや量、また該当建物の構造や被害状況などを調査しています。今回は、その2025年の最新情報をお届けします。

目次

1.群飛(ぐんぴ)とは

シロアリは女王や王を中心とし、職蟻や兵蟻など役割分担をもった多くの個体で集団(コロニー)をつくる社会性昆虫です。そのコロニーの中で新たな女王や王となっていくものを有翅虫(ゆうしちゅう)と言い、これを一般的には”ハネアリ”と呼んでいます。

この有翅虫(=ハネアリ)が、ある時期ある時間帯に巣から一斉に飛び立ち、雌雄対となって新たなコロニーを形成していきます。この多くのハネアリが一斉に飛び立つことを群飛,またはスウォームと言います。

群飛の様子はこちらの動画をご覧ください。(※閲覧注意)

2.ヤマトシロアリの群飛

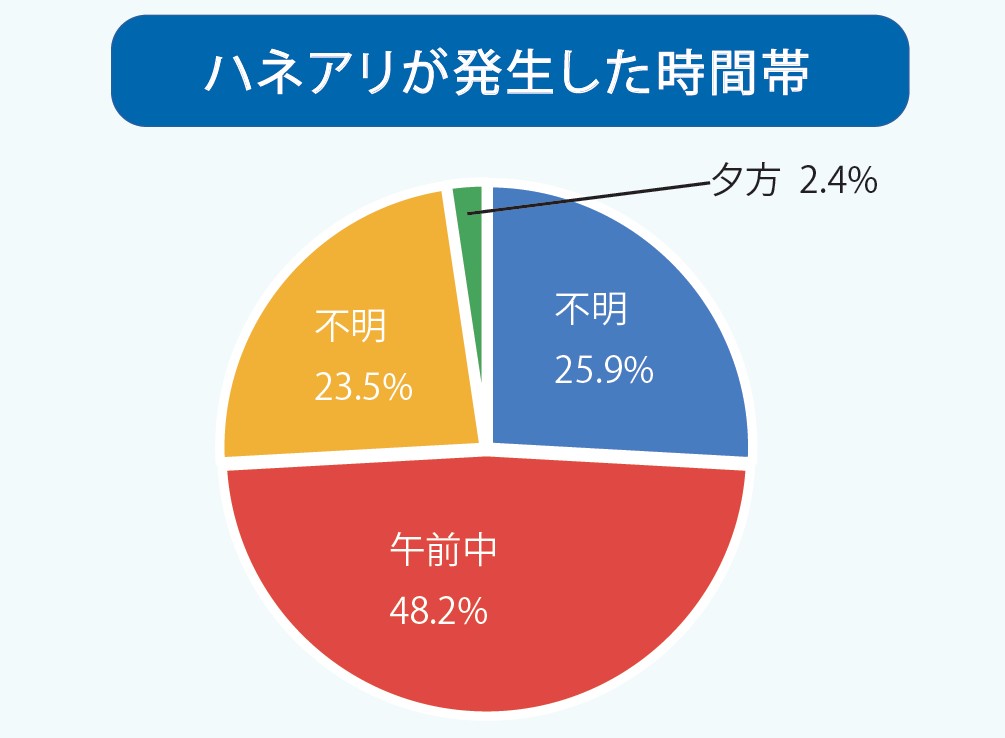

その群飛する時期や時間帯はシロアリの種類によって異なります。ヤマトシロアリの場合、沖縄では2月中旬頃から始まり、桜の開花のように季節の移ろいとともに徐々に北上していきます。本州では4月から5月の大型連休の時期にピークとなり、その時間帯は昼間に飛び立つことが多いです。ちなみに、イエシロアリの場合は、沖縄では4月後半に、本州では6月頃の夜に群飛します。

弊社では、ヤマトシロアリが群飛する毎年4~5月にかけて「ハネアリ群飛調査」を実施しています。

3.ハネアリ群飛調査の目的

私たちは、120年以上にわたり、個人宅から木造の社会インフラや文化財に至るまで、シロアリの防除・管理に取り組んできた企業です。シロアリは隠れた社会的被害が大きいものの、その研究は広く行われておらず、未解明の部分が多く残っています。私たちはシロアリ防除の最前線で得た現場の調査データを蓄積・検証し、生態の解明やそれに基づく新たな防除方法の開発を目指しています。

4.2025年のハネアリ群飛調査

4-1.ハネアリ群飛調査 調査条件

- 期間:2025年4月1日~5月31日にかけて

- 地域:千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、岐阜県

- 対象:ヤマトシロアリの群飛

- 方法:点検時の弊社社員によるお住まいの方へのヒアリングと現地調査

- 気象:愛知県名古屋市を参照

4-2.2025年のハネアリ群飛傾向

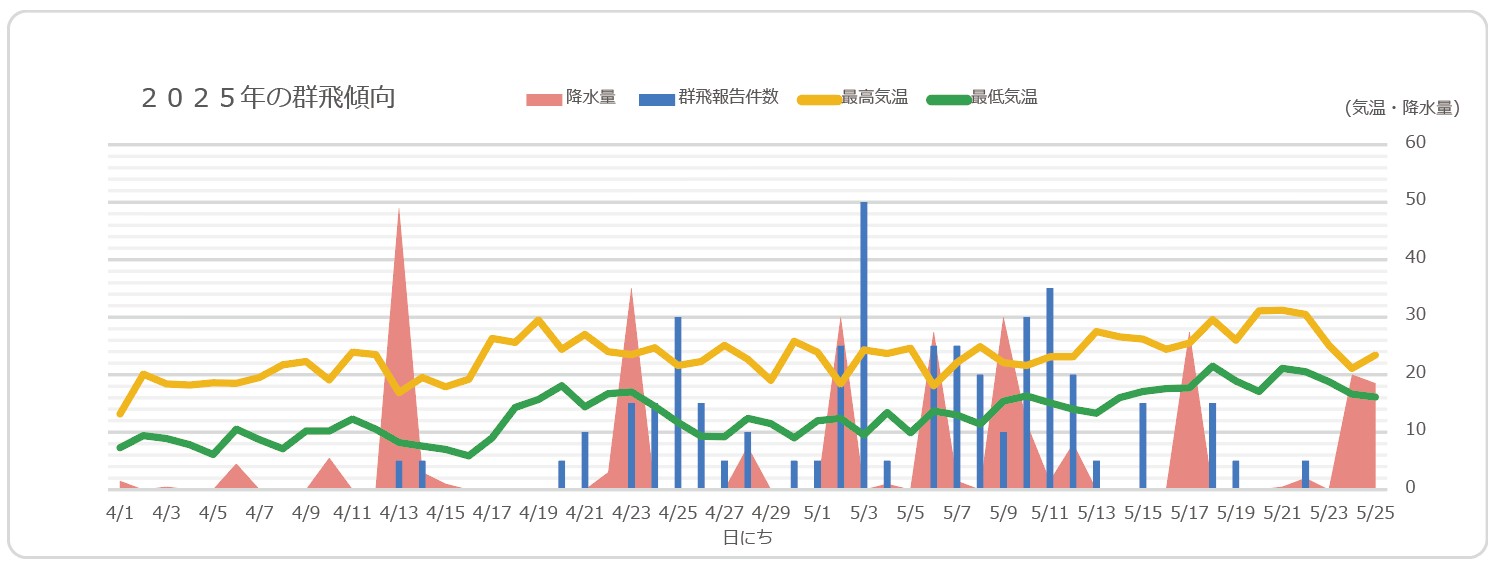

以下が2025年群飛傾向をまとめたものです。

2025年は、4月13日にはじめてハネアリの群飛が確認されました。そして4月20日あたりからいくつか群飛が確認されるようになり、4月25日にはじめのピークが発生しました。そののちの5月3日に今季最大の群飛ピークとなりました。4月14日前後が平年の発生時期ですので、今年も例年同様でした。

◎やはり降雨とハネアリの発生は密接な関係

ヤマトシロアリのハネアリは、「雨上がりの気温が高い日に発生する」と言われています。これまでの調査でも同様の傾向が毎年確認されており、今年もその傾向が見られました。

最初の発生が確認されたのは4月13日で、ピークは5月3日でしたが、いずれの日も前日または当日に降雨がありました。それ以降も、直前の雨に刺激されたかのように発生のピークがあり、降雨と群飛の間には密接な関係があることがわかります。

ただし、今年の傾向を見ると、必ずしも気温が高い日に限って発生しているわけではなく、4月25日や5月2日など比較的涼しい日にも多くの発生が見られました。このように、必ずしも定説通りの条件だけで発生するとは限らない点に、ハネアリの発生メカニズムの難しさと興味深さがあります。

とはいえ、多くの場合は「雨上がりで気温が高まる日中」という定説に合致しており、概ねこれまで言われてきた通りの傾向であると言えるでしょう。

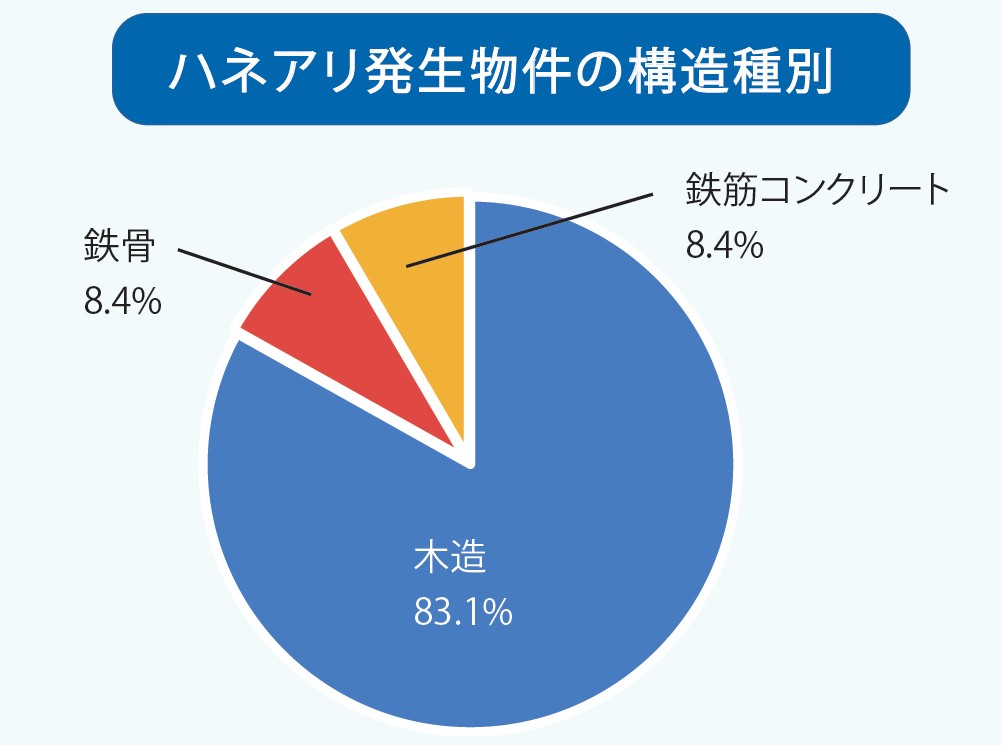

発生した建物の種別を見ると、戸建て住宅が全体の約7割と圧倒的多数を占めていますが、注目すべきは、それ以外の用途の建物でもシロアリの発生が確認されている点です。飲食店やオフィスなどの店舗系、アパートやマンションといった集合住宅、さらには病院や学校などの公共施設からも発生報告があります。

構造種別においても、木造での発生が最も多いのは事実ですが、必ずしも木造に限られるわけではなく、鉄骨造や鉄筋コンクリート造の建物でもシロアリの発生が確認されています。

「シロアリ被害=木造戸建て住宅」というイメージが一般的かもしれませんが、実際には、シロアリは建物の構造や用途を選んで被害をもたらしているわけではないことが、これらのデータからも明らかです。これは例年と同様の傾向でもあります。

実際、日本の戸建て住宅全体における非木造住宅の割合は10%未満であるのに対し、ハネアリの発生件数においては鉄骨造・鉄筋コンクリート造が合計で16%以上を占めており、これはむしろ木造よりも高い発生率と言えるでしょう。

また、日本の建物全体のうち、戸建て以外の建物(集合住宅・店舗・公共施設など)が占める割合はおよそ25%とされています。今回の調査では、それらの建物からの発生が全体の32%以上あり、確率的には戸建てよりもハネアリの発生率が高いと言える結果になっています。

こうした背景には、非木造や非戸建て住宅におけるシロアリ対策への危機意識の低さが影響しており、その結果として、これらの建物での発生率が相対的に高くなっていると考えられます。

余談ではありますが、飲食店ではランチタイムのピーク時にハネアリが一斉に発生し、顧客に強い不快感を与えたばかりでなく、一時的に営業を停止して対応に追われたケースもありました。

木造以外、戸建て以外の建物では、シロアリ対策が講じられていないケースも多いため、油断は禁物です。

◎当社『保証中』の物件は守れているか?

ハネアリが発生した物件のシロアリ防除保証の状況を見ると、そのほとんどが「保証なし」でした。この結果だけでも、シロアリ防除工事の重要性を改めて実感させられます。

一方で、「保証中」であってもわずかにハネアリの発生が確認されており、シロアリ防除工事が必ずしも完全無欠な防衛策とは言い切れないことも示しています。

ちなみに、当社では保証期間中にシロアリ被害が発生するケースは0.1%にも満たず、99.9%以上の高い防除率を維持しています。それでも、今回の調査でわずかに発生を許してしまったことは、シロアリ防除工事に「絶対」はないことを物語っており、今後もさらなる技術の向上が求められることを改めて認識させられます。

とはいえ、シロアリの侵入リスクを大幅に低減するためには、高い技術力に裏打ちされた防除工事が極めて有効であることに変わりはありません。大切な住まいを守るためにも、防除薬剤の効果が持続し、かつ保証が付帯している状態を維持することが重要だと言えるでしょう。

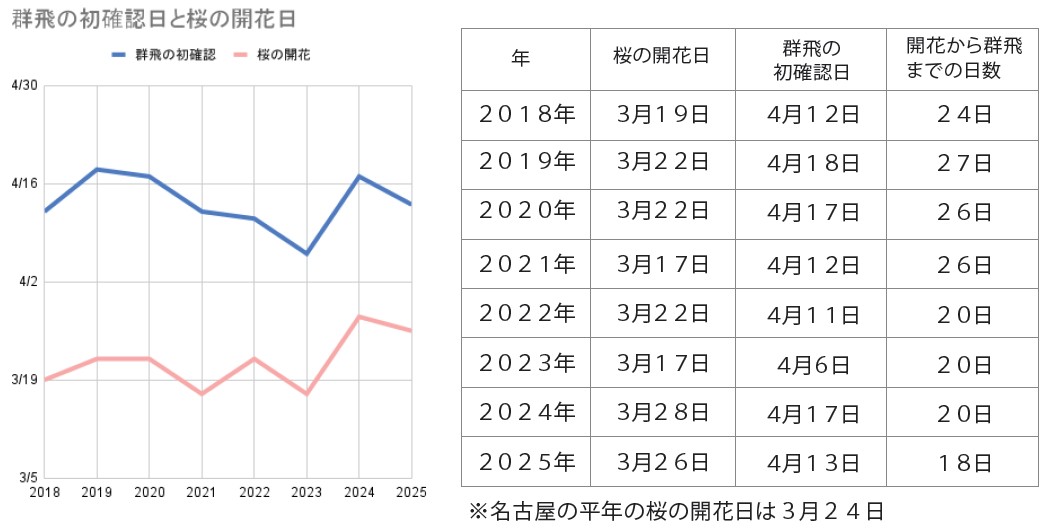

4-3.桜の開花とハネアリ群飛には強い相関あり!? ― 今年も確認された「春のリンク」

昨年、私たちは桜の開花日とヤマトシロアリの初期群飛日との間に、強い正の相関関係があることを明らかにしました。これは、桜のように自然界の植物が感じ取っている季節の変化をシロアリもまた感知し、その生態に強く影響していることを示唆する重要な発見です。

そして今年も昨年同様にその仮説を裏付けるような結果が得られました。(図表参照)『桜の開花日』と『群飛の初確認日』を照らし合わせたところ、グラフはまったく同じ動きをしており、しかも直近4年間はすべて開花日から20日前後に群飛が初確認されています。

これまでの調査結果を踏まえると、桜の開花とハネアリ群飛には強い相関があり、桜の開花からおよそ20日経過するとヤマトシロアリの群飛が始まっていくと、現時点では結論付けたいと思います。

このように、複数年にわたる継続調査によって精度が高まり、仮説を裏付ける証拠が着実に蓄積されつつあります。地球温暖化をはじめとする気候変動が注目される今、今後こうした環境の変化がシロアリにどのような影響を及ぼすのかについても、引き続き注視していきたいと考えています。

4-4.『530℃・780℃の法則』からはやや外れた結果 ― 他の要因も絡んでいる可能性も

桜の開花日には、2月1日からの平均気温や最高気温の累積値が目安になる「400度・600度の法則」という経験則が知られています。桜の開花と群飛初観測日には強い相関があることから、私たちは昨年この「累積気温」がヤマトシロアリのハネアリの群飛にも密接に関係しているのではないかという仮説を立て検証しました。

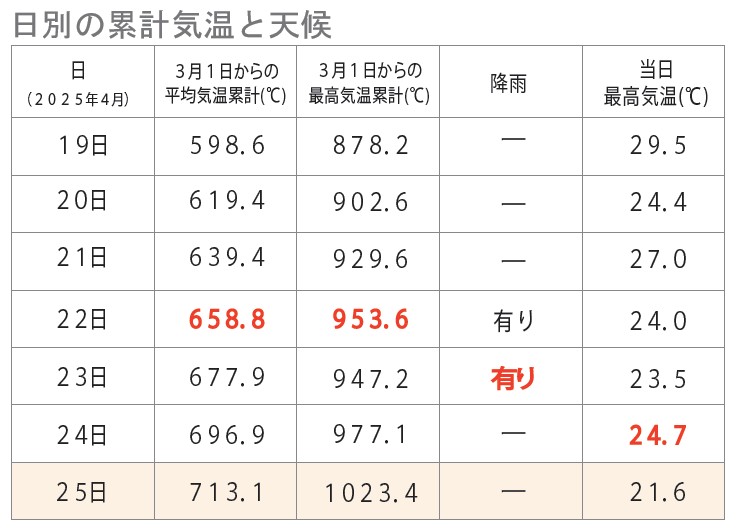

その結果導き出したのが、「3月1日からの平均気温の累計が530度・最高気温の累計が780度に達する頃に群飛が始まる」という「530度・780度の法則」です。そして今年の調査でもこれを検証してみました。

今年の群飛初観測日までの3月からの累計気温は、平均気温503.2度・最高気温740.2度でした。法則の温度からはやや下回る結果となり、法則に準じているとは言い切れない結果となりました。

下図は、過去8年間の群飛初確認日6日前からの平均気温・最高気温の累計をプロットしたグラフです。2025年は、2022年・2023年と同じグループに属し、二つの群にきれいに分かれています。「500度・750度」辺りで発生することは間違いありませんが、この2分化する要因については、気温以外も何かしら絡んでいることを示唆しているのかもしれません。

私たちが提唱した「530度・780度の法則」は一定の信頼性を持つ可能性はあり、またハネアリの発生時期が気象条件、特に気温の積算と深く結びついていることを示唆していますが、今回の結果からは、別の要素も絡む可能性が生まれてきました。

今後もさらに観測データを蓄積・検証を重ね、この法則の精度向上を図るとともに、将来的にはハネアリ群飛の予測精度の向上や、防除の最適なタイミングの見極めに活用していくことを目指していきます。

◎群飛のピークは「準備条件」と「直前条件」―「650度・950度の法則」再び確認!

続いて、群飛発生のピーク時期についての検証です。桜が開花から満開まで約1週間を要するように、シロアリの群飛も初確認からピークに至るまでには一定の期間があります。今回は、その「群飛ピーク」に関する分析です。

これまでの調査から、ヤマトシロアリの群飛ピークは3月1日からの累計平均気温650度・最高気温950度に達するという「準備条件」と、「降雨」および「その後の気温上昇」という「直前条件」とが重なったときに発生するという仮説を、昨年私たちは提唱しました。

この仮説は、群飛ピークが単に累積気温だけで決まるのではなく、直前の気象の変化、特に雨と暖かな気温がトリガーになるというものです。これは、地中にいるシロアリが、気温と湿度や地面の湿り気を感知し、コロニー外に飛び出す「最適な条件」が揃うまで見極めている可能性を示唆するものでした。こうしてシロアリが「適切なタイミング」を感知できることで、コロニー同士の群飛タイミングが一致し、異なるコロニー間での雌雄の出会いが促進され、また外敵の脅威からの生存率も高められると考えられます。

では今年の結果を見てみましょう。

今年最初の群飛ピークは4月25日に発生しました。前日の24日は降雨はなく、最高気温25度近くにまで上がる暖かな春の陽気でした。一方、25日当日は、21.6度とやや気温は上がり切らず少し爽やかな一日でした。22日には気温累計の「準備条件」が整い、降雨の翌日の気温上昇という「直前条件」を満たしているのは24日でした。しかし、群飛ピークはそこでは起きず、むしろ降雨もなく気温上昇もない翌25日にピークが発生したということは、これまでの定説に当てはまらない結果となりました。

これまでとは異なる結果になった要因はまだ掴みきれていませんが、ハネアリ発生のメカニズムを読み解く難しさを改めて感じました。

一度ピークを迎えた以降は、必ずしも直前条件に寄らずとも日々群飛が確認されるようになることは、毎年の調査結果で明らかとなっています。今年もおよそひと月の間、毎日のようにハネアリの発生が確認されました。一度ピークを迎えてしまえば、いつどこで群飛が発生してもおかしくはない状態になると言えます。

5.まとめ

2025年春に実施したヤマトシロアリのハネアリ群飛調査についての考察のポイントを、以下の通りまとめました。

●「桜の開花日」と「群飛初確認日」 には今年も強い相関が認められた

●過去の調査結果から提唱された「群 飛初確認日」の「530度・780度 の法則」、「群飛ピーク」の「650 度・950度の法則」には当てはまらない結果

◎長年続けるハネアリ群飛調査の意義―継続調査が導く法則性と可能性

私たちはここ数年にわたり、ヤマトシロアリの有翅虫(ハネアリ)の群飛に関する継続的な調査を実施し、分析・検証を続けてきました。その結果、桜の開花との相関・群飛の初期発生時期とピーク時期の法則などを明らかにしてきました。

一方で、今回の調査結果は必ずしもこれまでの検証に当てはまるものではありませんでした。

とはいえ、これも長年の調査を継続してきたからこそ、信頼できる法則性との比較として検証することができます。これは、シロアリ防除の現場の最前線で携わっている私たちだから得られる「生きた情報」を蓄積することができているからこその成果であると思います。

これらの発見は、ハネアリの発生予測精度の向上にとどまらず、防除作業の最適なタイミングを見極めるうえでも大きな意味を持ちます。また、こうした法則性が自然界の他の現象と同様に、気温の積算という「時間の感覚」に基づいていることは、シロアリという昆虫の生態の奥深さを改めて実感させるものです。

今後も引き続き調査を継続し、より多くのデータを蓄積・検証していくことで、これらの法則の精度向上を図っていきます。そして、群飛予測モデルの構築や、より科学的で効果的な防除・管理の実現へとつなげていきたいと考えています。

過去の群飛レポートはこちら▼